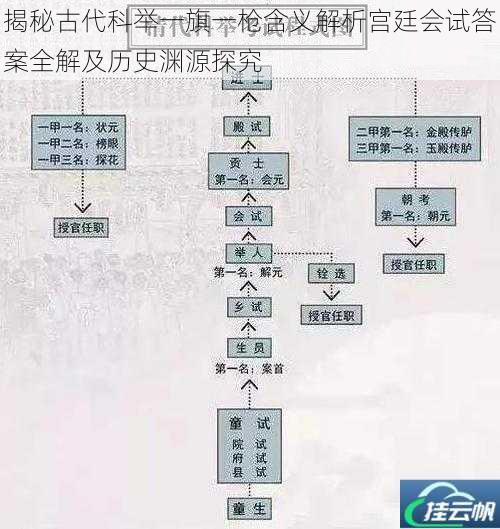

揭秘古代科举一旗一枪含义解析宫廷会试答案全解及历史渊源探究

明清科举制度中,"一旗一枪"的独特规制构成了贡院考场最醒目的视觉符号。这个由朱漆木杆与玄色布旗组成的防弊装置,既承载着儒家"选贤与能"的政治理想,又折射出古代中国考试制度的精密设计。在贡院鳞次栉比的号舍之间,上万面玄旗与朱枪构成的视觉矩阵,不仅构建起严密的防弊网络,更成为解读科举制度文化密码的重要切口。

殿试防弊体系的技术演进

永乐年间礼部制定的科场禁例中,首次出现"诸生席前立朱枪玄旗,以为辩识"的记载。这种标识系统源于宋元时期"立标验位"的考场管理经验,明初通过材质与形制的标准化改造,发展出成熟的视觉防弊体系。每面玄旗高六尺五寸,旗面绣有考生籍贯与座次编号,朱枪顶端嵌铜制方位标识,构成三维定位系统。

嘉靖朝南闱纪事详细记载了"旗枪勘验法"的操作流程:巡绰官持号簿按图索骥,通过比对旗面信息与考生容貌特征,实现动态身份核验。这种双重验证机制将静态标识与动态巡查相结合,有效遏制了替考舞弊。万历三十五年顺天乡试舞弊案中,正是通过旗枪编号与墨卷笔迹的交叉比对,成功查获七名雇请枪手的考生。

清代继承并完善了这套系统,乾隆朝钦定科场条例规定"旗枪须用铁力木制,旗面加织金线"。材质的改良提升了标识的耐久性,金线暗纹的设计则增加了伪造难度。光绪朝江南贡院修缮档案显示,每届乡试需制备旗枪五千余副,耗银八百两,可见其制度化的运作规模。

视觉符号的政治隐喻

玄旗朱枪的配色体系蕴含着深刻的礼制内涵。大明会典明确规定"玄色象水,朱色象火",这种水火既济的哲学意象,暗合科举取士"调和阴阳"的政治诉求。旗面篆绣的籍贯信息,则彰显着"地以人传"的乡土认同,使考生在应试过程中始终背负着地域集体的荣誉期待。

考场空间通过旗枪阵列实现了权力的可视化重构。每面玄旗对应一名考生,形成"一人一旗"的个体化监控网络。这种空间规训技术将福柯所述的"全景敞视主义"发挥到极致,考生在旗枪林立的号舍中,时刻处于被观测的心理压力之下,客观上促进了自律意识的形成。

礼部官员通过旗枪编号实施的信息管控,构建起严密的科考话语体系。从考生入场时的"对旗验身",到弥封时的"去旗存号",再到放榜时的"复旗归籍",整个流程形成闭环管理。这种信息隔离制度既保证了阅卷的客观性,又维护了考试的神圣性。

制度设计的现代启示

旗枪防弊体系展现出惊人的系统性思维。从材质标准到制作流程,从现场布置到应急处理,形成覆盖考前、考中、考后的完整制度链。这种制度设计思维对现代考试管理仍具借鉴价值,特别是在大规模标准化考试中,如何平衡效率与公平仍可从中获得启发。

古代技术条件下的人本智慧同样值得称道。在没有电子监控设备的时代,通过简单的视觉标识与人工巡查相结合,创造出高效的防弊机制。这种"低技高效"的管理智慧,提示我们在追求技术创新的不应忽视制度本身的优化空间。

科举制度虽已消亡,但其制度遗产仍在延续。现代考场中的座位编号、身份核验、监控摄像等技术手段,与"一旗一枪"制度存在明显的谱系关联。这种历史延续性表明,考试作为人才选拔的基础性制度,其核心诉求具有超越时代的稳定性。

贡院废墟上的残存旗枪,如今已成为博物馆中的沉默见证。这些褪色的木质构件不仅记录着古代士人"十年寒窗"的奋斗历程,更铭刻着中华文明在制度创新方面的卓越智慧。在考试制度面临数字化转型的今天,回望"一旗一枪"承载的历史经验,或许能为我们提供超越技术主义的制度思考。