迷途荒野觅归路 安全返营求生指南与方位探寻要诀

在荒野迷途是户外活动中最危险的情况之一。据统计,全球每年因迷途导致的野外遇险事件中,约65%的遇难者因缺乏基础方位判断能力和应急处理知识而未能生还。将系统阐述迷途后的科学应对策略,结合地理学、天文学和生存医学知识,提供专业可靠的求生指南。

迷途初期的关键应对

1. 心理调控

迷途者需立即执行"STOP法则"(Stop停步-Think思考-Observe观察-Plan计划)。肾上腺素激增时,人体认知能力会下降30%-40%,此时应通过深呼吸(4-7-8呼吸法)将心率控制在100次/分钟以下。建议静坐5分钟,待皮质醇水平下降后再行动。

2. 环境扫描

建立三维空间坐标系:记录最后确认的方位点、观察地表径流方向(水流汇集处通常指向低地)、标记当前位置(用石块堆叠或折断灌木枝条)。注意保留至少500毫升饮用水,此时体能消耗会加速脱水过程。

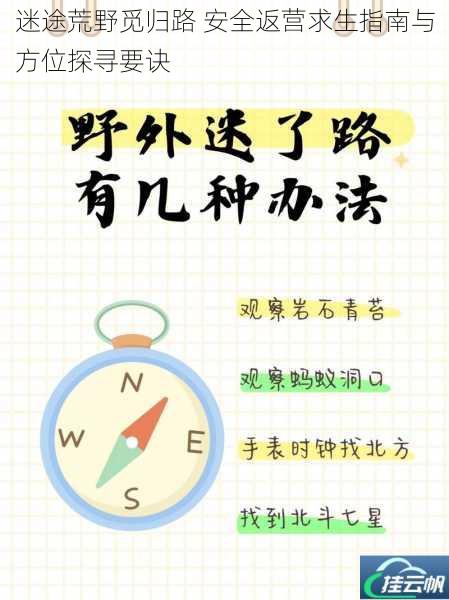

自然方位判定体系

1. 天体导航法

在北半球,将手表时针指向太阳,时针与12点刻度夹角的平分线即南方(南半球需将12点对准太阳)。夜间可通过北斗七星定位:天枢至天璇延伸5倍距离即北极星,其正下方为地理正北。月相法需注意,上弦月西侧亮、下弦月东侧亮。

2. 生态特征法

树木苔藓在温带地区多生长于北侧,但在热带雨林因湿度影响可靠性降低。观察蚁穴朝南面通常较平缓,松树等针叶林带南侧枝条更茂盛。沙漠地区需注意沙丘走向:我国西北地区沙丘多呈东北-西南走向。

3. 人造参照物

高压电线走向通常连接居民点,输电线铁塔编号包含坐标信息(如"45+32"表示距起点45公里)。寻找牧道时,新鲜牲畜粪便湿度可判断1-3小时内是否有牧群经过。

科学行进策略

1. 路径选择

沿山脊线行进可见度提高40%,但需避开刃脊路段。河谷地带要警惕突涨洪水,建议保持距河道20米垂直高差。在针叶林中,树木间距2-3米的区域通常靠近林缘。

2. 步态管理

采用"休息步"技术:每步0.6秒停顿,配合横膈膜呼吸,可使体能消耗减少18%。复杂地形推行"30分钟法则":每半小时核查方位,防止弧形偏移(人体在无参照物时每小时自然偏转5-15度)。

生存保障技术

1. 水源获取

清晨收集植物叶面露水(阔叶植物每小时可聚集10-15ml)。制作太阳能蒸馏器:挖直径80cm深坑,中央放置接水容器,塑料膜封口后压石形成45°斜面,每日可收集200-300ml水。

2. 庇护所搭建

选择岩壁背风面,与地面呈60°夹角搭建人字形棚架。用双层结构:外层松枝防雨,内层蕨类植物保温。地面铺10cm厚干燥落叶,可使体感温度提升4-6℃。

信号发送规范

1. 光学信号

用镜面反射阳光时,保持信号时长规则:国际求救信号为每分钟闪6次,停顿1分钟后重复。夜间可用手机屏幕(最低亮度)划写"SOS"轨迹,肉眼可见距离达3公里。

2. 烟火信号

潮湿环境下,松脂含量高的松木可产生浓烟(可见距离8-10公里)。三堆烟火呈等边三角形排列,间距30米为国际通用求救符号。

预防性措施

1. 行前准备

强制装备应包含钕铁硼指南针(误差<3°)、防水地图(比例尺1:50000为宜)、卫星信标(406MHz频段覆盖全球)。智能手机需预装离线地图,并关闭自动时区更新功能。

2. 环境学习

掌握目标区域磁偏角数据(我国境内约2°-12°西偏),了解当地日出日落时间(误差需精确到5分钟内)。记忆显著地貌特征,如花岗岩山体风化形成的球状节理等特殊地质构造。

迷途求生本质是系统工程,需整合空间认知、体能分配和风险决策能力。2018年阿尔卑斯山联合搜救数据显示,具备基础方位判断能力的遇险者生还率比普通游客高73%。建议户外爱好者每年进行至少8小时的定向越野训练,将理论转化为肌肉记忆,方能在危机时刻做出正确抉择。