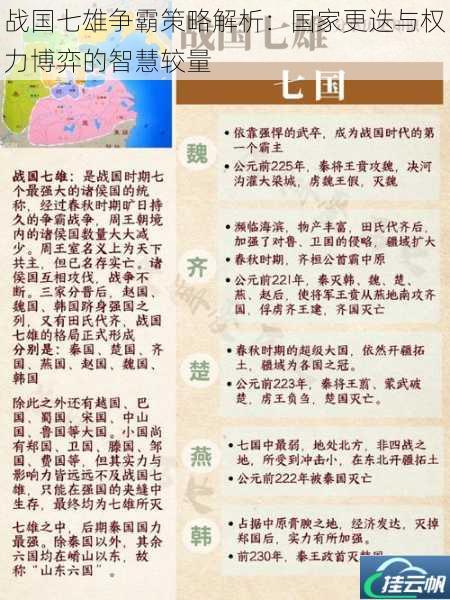

战国七雄争霸策略解析:国家更迭与权力博弈的智慧较量

公元前453年的晋阳之战开启了战国时代的新纪元,齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七国在近两个世纪的博弈中,演绎了人类政治史上最为精妙的权力斗争艺术。这个由周王朝分封体系瓦解催生的多极世界,每个国家都在寻找自己的生存密码,既要在军事对抗中保存实力,又要在制度变革中获取先机,更要在外交斡旋中创造战略空间。七国兴衰的背后,折射出地缘政治、制度创新、战略决策之间复杂的互动关系。

战略选择的多样性图谱

秦国在函谷关以西构筑的军事壁垒,成为其东进战略的坚固支点。这座始建于秦惠文王时期的雄关,控制着崤函古道的关键隘口,使得秦国进可经略中原,退可固守关中。商鞅设计的二十级军功爵制度,将整个国家改造成战争机器,士兵斩获敌人首级即可获得土地与爵位,这种制度创新使秦军战斗力呈几何级增长。秦昭襄王时期修建的郑国渠,将关中平原的粮食产量提升三倍,为长平之战这样的持久消耗战提供了物质保障。

齐国在管仲"尊王攘夷"思想影响下,构建起以临淄为中心的经济霸权。其"关市几而不征"的商贸政策吸引列国商旅,都城临淄人口达七万户,"车毂击,人肩摩"的繁荣景象持续百年。稷下学宫汇集诸子百家,邹衍的阴阳五行学说、慎到的法家理论在此交融,形成独特的软实力体系。这种文化辐射力使齐国在桂陵、马陵之战后仍能保持大国地位,直至五国伐齐方显颓势。

楚国采用蛙跳式扩张战略,在吴起变法时期将领土推进至苍梧(今湖南南部)。其特有的封君制度虽削弱中央集权,却有效整合了江汉平原与洞庭湖流域的百越部族。楚怀王时期青铜冶铸技术达到巅峰,曾侯乙墓出土的编钟证明其科技水平不逊中原。这种地广人稀的扩张模式,使楚国成为战国时期领土最广的诸侯国。

权力博弈的三重维度

合纵连横策略在公元前318年达到高潮,公孙衍组织魏、赵、韩、燕、楚五国联军叩关函谷。这种地缘政治联盟的脆弱性在秦相张仪"连横"策略下暴露无遗,他通过商於之地六里的外交骗局拆散齐楚联盟,展示了信息不对称时代的博弈智慧。苏秦身佩六国相印的传奇,实质是弱国对抗强权的无奈选择,当秦国采用"远交近攻"新策略后,合纵体系便土崩瓦解。

赵武灵王的胡服骑射改革是军事制度革命的典范。他打破中原车战传统,组建机动骑兵部队,在阴山南麓训练出战国时期最强的轻骑兵。这种改革不仅需要克服文化心理障碍,更需重构军事指挥体系。赵奢阏与之战大败秦军,李牧雁门关大破匈奴,都是军事制度创新的直接成果。但改革的不彻底性最终导致赵国在长平之战中后勤体系崩溃。

魏国李悝变法首开战国制度改革先河,其"尽地力之教"政策使魏国在文侯时期独霸中原。但人才流失现象成为致命伤:商鞅、张仪、范雎等改革家相继赴秦,吴起奔楚,孙膑投齐。这种智力资本的转移直接导致魏国霸权衰落,桂陵之战十万魏武卒覆灭标志着魏国彻底退出争霸行列。

制度竞争的深层逻辑

郡县制与分封制的较量在秦楚两国体现得尤为明显。秦国通过商鞅变法全面推行县制,郡守县令由国君直接任免。而楚国在吴起被杀后,屈、景、昭三大世族重新掌权,形成"大臣太重,封君太众"的局面。这种制度差异在战争动员效率上形成鲜明对比:秦国征发百万民夫修建郑国渠仅用十年,而楚国修筑章华台却导致贵族离心。

法家理论与黄老思想的碰撞在齐、韩两国产生不同效果。申不害在韩国推行"术治"改革,专注于权谋驭臣之术,未能触及土地制度根本。而齐国在威王时期采用管仲学派"因势利导"策略,既保留贵族特权又发展工商业,这种调和主义使齐国既不能彻底变法图强,又保持着文化大国的特殊地位。

燕国的子之改革提供了制度冒进的典型案例。燕王哙效仿尧舜禅让,将君位让给相国子之,这种超越时代的政治实验引发严重内乱。齐国趁机入侵,几乎灭亡燕国。这个事件表明,在列国竞争白热化时期,任何脱离现实的政治理想主义都会招致灾难性后果。

战国七雄的兴衰史证明,在体系压力与生存竞争的双重驱动下,国家的制度创新能力决定其历史命运。秦国通过彻底的法家改革完成社会结构重塑,将农耕文明的组织效能发挥到极致。这种以国家能力建设为核心的改革路径,不仅改变了权力博弈的力量对比,更重新定义了华夏文明的政治基因。当今世界面临百年未有之大变局,战国时代的权力博弈智慧依然具有镜鉴价值:制度创新的深度决定国家发展的维度,战略定力的持久性胜过短期博弈的技巧性。