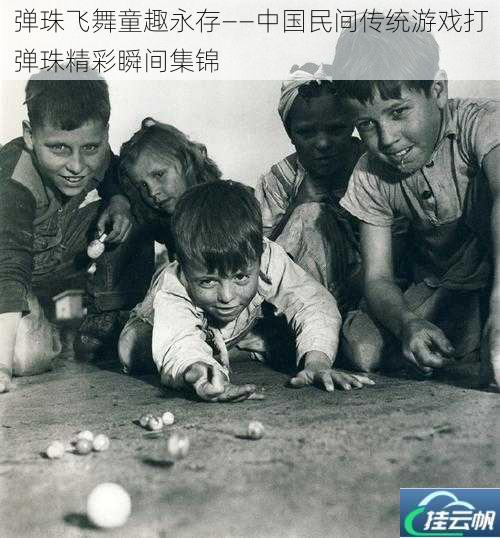

弹珠飞舞童趣永存——中国民间传统游戏打弹珠精彩瞬间集锦

引言:玻璃球里的千年童趣

在青石板铺就的巷子里,一群孩童俯身凝神,指尖轻弹的玻璃球折射出彩虹般的光晕,清脆的撞击声伴着欢呼此起彼伏。这幕充满生命力的场景,正是中国民间传统游戏"打弹珠"的经典画面。作为承载数代人集体记忆的竞技游戏,打弹珠不仅是一种娱乐方式,更是一部流动的民间文化史。其精巧的规则设计、独特的竞技美学与深厚的文化内涵,至今仍在城乡角落焕发着生机。

历史溯源:从实用器到童玩的文化嬗变

玻璃弹珠的演变史堪称一部微观的工艺发展史。考古发现显示,早在新石器时代,先民已使用天然玛瑙、玉石打磨成球形装饰物。宋代武林旧事记载的"跳珠"游戏,可能是弹珠竞技的早期形态。至明清时期,随着玻璃工艺的成熟,彩色玻璃弹珠逐渐取代石质弹丸,成为儿童游戏的标配道具。明代帝京景物略中"童子贮琉球,弹射为戏"的记载,证实了当时弹珠游戏的流行程度。

这种演变背后暗含社会生产力的进步:从贵族专属的玉石把玩件,到市井流通的玻璃工艺品,弹珠材质的变化折射出工艺技术的普及化进程。20世纪50年代,上海玻璃仪器厂研发的彩色螺旋纹弹珠,更将这项传统游戏推向新的美学高度。那些嵌着七彩螺纹的玻璃球,在阳光下犹如凝固的彩虹,成为物质匮乏年代里最珍贵的童年信物。

竞技美学:规则体系中的民间智慧

打弹珠游戏蕴含着精妙的规则设计。常见玩法包括"进洞"(划定目标区域)、"对攻"(双方互击)、"画线战"(限定活动范围)三大类型,每种玩法又衍生出十余种地方性变体。在浙江沿海地区流行的"海上攻防"玩法中,孩子们用粉笔画出曲折海岸线,进攻方需突破"礁石阵"击中目标;而云贵山区的"梯田战"则利用地形落差,创造出立体攻防体系。

专业术语体系同样充满智慧:"死球"指静止的目标球,"活球"代表可移动的进攻球;"擦边"要求精确控制撞击角度;"连击"考验连续命中能力。这些术语不仅是游戏规则,更蕴含着朴素的物理学原理——孩子们在实践中掌握着力学、几何学知识,形成了独特的民间知识传承体系。

文化价值:童趣背后的社会镜像

弹珠游戏的物质载体本身即是童趣美学的完美呈现。工匠们将红、蓝、黄三原色玻璃液缠绕成型,创造出螺旋纹、星云纹、彩虹纹等数十种纹样。这些在熔炉中涅槃重生的玻璃球,既是工业产品,也是承载童真的艺术品。德国哲学家席勒"游戏冲动说"在此得到印证:当孩子们将普通玻璃球转化为竞技道具时,完成了从物质到精神的审美升华。

作为重要的社交载体,弹珠游戏构建起独特的儿童社会网络。河北民俗学者王建民在田野调查中发现,20世纪80年代的北京胡同里,孩子们通过弹珠比赛确立"段位"等级,高手能凭技艺换取弹珠、画片等"硬通货"。这种自发形成的价值交换系统,无意中培养了商业思维与契约精神。

更深层的文化密码,藏在游戏过程的哲学隐喻中。道家"顺势而为"的思想体现在"借力打力"的击球技巧里;儒家"过犹不及"的中庸之道,则通过力度控制的竞技要求得以彰显。当孩童屏息瞄准时,他们实践的不只是游戏技巧,更是在体会道德经"治大国若烹小鲜"的微妙平衡。

传承创新:传统游戏的现代转型

面对电子游戏的冲击,打弹珠正在经历创造性转化。2019年,宁波市将"童戏玻璃弹珠制作技艺"列入非物质文化遗产名录,老匠人用传统灯工工艺复刻古法弹珠,让濒临失传的螺旋纹技艺重焕光彩。教育领域也在探索新路径,成都某小学开发出"数学弹珠"课程,通过设计轨道坡度、计算撞击角度,将游戏转化为STEM教育载体。

商业力量的介入带来更多可能性。某文创品牌推出的"国潮弹珠盲盒",将十二生肖、敦煌藻井等传统元素融入设计,月销量突破10万套。短视频平台上,#传统游戏挑战赛#话题吸引数百万青少年参与,他们用GoPro拍摄的第一视角击球视频,让古老游戏焕发数字时代的新魅力。

结语:永不褪色的文化基因

当00后少年用3D打印技术制作个性化弹珠,当海外网友在社交平台分享"中国弹珠挑战赛",这项穿越千年的游戏正在书写新的篇章。那些在阳光下跳跃的玻璃球,既是往昔童真的物质见证,也是文化基因的生动载体。在传统与现代的交织中,打弹珠游戏以其独特的魅力证明:真正的文化传承,从不是简单的复制过去,而是让传统智慧在新时代继续生长。正如民俗学家钟敬文所言:"童戏里藏着民族的童年记忆,守护这些游戏,就是守护文明最初的样貌。