探秘古代国士无双选拔标准与殿试答题策略全解析

国士无双选拔的哲学根基

国士无双"概念源自礼记·儒行"儒有上不臣天子,下不事诸侯"的独立人格理想,至汉代经董仲舒"天人三策"演变为国家人才选拔的标杆。班固在白虎通义中确立"通经致用、德行兼备"的选才标准,要求士人既通晓五经大义,又能"达于政事"。宋代王安石在上仁宗皇帝言事书中更明确提出"教之、养之、取之、任之"的四维培养体系,强调人才需要系统性塑造。

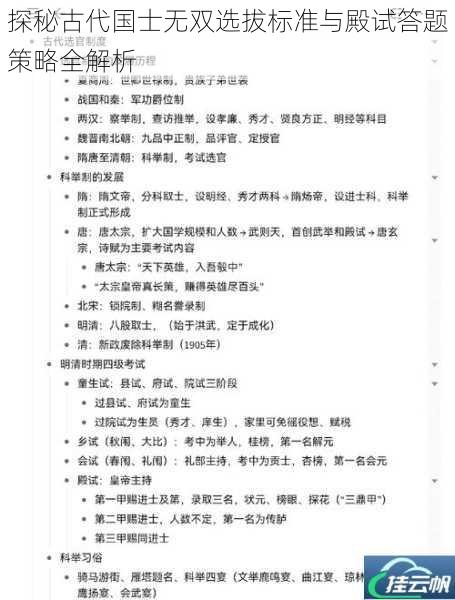

选拔机制历经察举、九品中正到科举的演变,始终贯彻三大核心标准:其一为"经术立身",要求熟稔儒家经典并能灵活运用;其二为"时务洞明",具有解决现实问题;其三为"器识弘毅",具备匡扶社稷的格局担当。明代张居正改革考成法时特别强调"实学取士",将水利、边防等实务知识纳入考核范畴。

殿试策论的核心考察维度

殿试作为科举终极考核,其策论题目设计蕴含严密的考察逻辑。以乾隆三十六年(1771年)殿试题为典型,三道策问分别对应经史阐释("五经同异之辨")、时政分析("河漕盐务之策")和治国方略("中外一家之道"),形成从基础学养到宏观视野的梯度考察体系。

阅卷标准遵循"清真雅正"四字原则:清指逻辑清晰,真指见解独到,雅指文辞典雅,正指思想正统。康熙朝钦定科场条例明确规定"凡空疏迁谬、剿袭陈言者,概置下等",强调创新性与实践性的结合。考官尤其注重"破题"部分的立意高度,如嘉靖八年状元罗洪先以"圣人治天下,必本于人情"开篇,直指治国根本。

殿试策论的实战策略

1. 经史互证法:嘉靖二十六年探花张居正应答边防策问时,既引孙子兵法"上兵伐谋",又举汉代赵充国屯田之策,最后结合明代九边现状提出"以守为攻"的边防改革方案,形成历史纵深与现实关照的立体论证。

2. 时政嵌入术:优秀答卷常将经典理论与当下政策结合。如万历二十三年状元朱之蕃在论及吏治改革时,既引周礼考绩之法,又对比张居正"考成法"实施成效,最终提出"循名责实、久任责成"的改良建议。

3. 辩证应答术:面对皇帝提出的两难问题,需展现思辨智慧。雍正八年殿试问及"宽严相济之道",探花梁诗正以尚书"宽而有制"为纲,举汉宣帝"霸王道杂之"的施政实例,最终归结论"因时制宜"的辩证施政观。

4. 危机预判法:乾隆十六年状元吴鸿在应对治河策问时,不仅分析现行策略,更预见"黄河改道之虞",提出"豫蓄物料、预迁民居"的预案机制,展现前瞻性思维。

历史镜鉴与现代启示

殿试选拔机制虽已消亡,但其人才评价智慧仍具现实意义。现代人才选拔可借鉴三点:其一,构建知识储备与实践能力的双重评价体系;其二,注重批判性思维与创新意识的考察;其三,强调价值导向与社会责任的统一。正如司马光在资治通鉴中所言:"治本在得人,得人在慎举",人才选拔的科学性始终是国家治理现代化的关键命题。

当代教育尤其需要反思古代"通才"培养理念,在专业细分趋势下重塑"博观约取"的学术视野。苏轼在日喻中强调的"道可致而不可求",启示我们治学当注重实践体悟而非机械记忆,这与现代素质教育理念不谋而合。