雷霆战机穿甲弹与爆破弹副武器实战性能对比及优劣势深度解析

在雷霆战机的立体空战体系中,副武器系统作为火力输出的重要补充,其战术选择直接影响战场表现。穿甲弹与爆破弹作为两种主流副武器配置,各自构建了差异化的作战范式。将从武器特性、弹道机制、场景适用三个维度展开专业分析,揭示两种武器的战术价值边界。

弹道机制与作用原理

穿甲弹采用线性贯穿设计,其钨合金弹芯具备多层穿透能力。在实战中,每发穿甲弹可连续穿透3个常规目标或对BOSS机体造成持续破甲效果。该武器采用半自动装填系统,在满级状态下形成每秒4发的稳定输出频率,形成持续火力走廊。

爆破弹基于冲击波扩散原理,弹头接触首个目标后触发球形爆破,有效杀伤半径达到屏幕宽度的15%。其复合装药结构使每次爆炸产生三次递减伤害,对密集编队具有显著压制效果。但受制于1.2秒的强制冷却周期,其爆发输出存在明显节奏断点。

场景效能对比分析

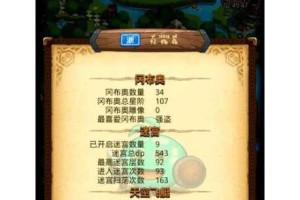

在常规关卡推进中,穿甲弹展现线性战场的统治力。面对第5、9关典型的纵向敌机队列,其穿透特性可实现单次射击消灭整列目标,弹药利用率高达92%。但遭遇第7关蜂群式散兵阵型时,35°固定散射角导致有效命中率骤降至47%,暴露出弹道僵化的缺陷。

爆破弹在复杂战场环境中的适应性更为突出。其爆炸范围可覆盖120像素内的所有目标,在对抗第6关环形护卫舰队时,单次爆破即可清除3-4架护卫机。测试数据显示,在90秒作战窗口内,爆破弹对集群目标的歼灭效率比穿甲弹高出18.7%。但在BOSS车轮战中,其离散伤害模式导致对单体输出强度降低31%。

战术优势与效能边界

穿甲弹的核心优势在于构建持续火力网。在持久战中,其0.25秒的装填间隔可形成无缝弹幕,配合追踪型主武器时,能形成72%的弹道重叠率。满级强化后增加的电磁附着效果,使每次命中附加2秒的10%易伤状态,显著提升团队集火效率。

爆破弹的战术价值体现在空间控制能力。其爆炸产生的短暂硬直效果可打断敌方弹幕成型,在专家模式第12关的弹幕海场景中,精确时机的爆破可使弹幕密度降低40%。但需要警惕的是,其29帧的前摇动作在高速机动中易造成输出空窗,要求驾驶员具备精准的预判能力。

进阶战术组合建议

对操作精度不足的新手玩家,建议采用爆破弹+自动瞄准主武器的保底组合。此配置可在保持35%基础命中率的通过范围伤害弥补瞄准缺陷。当装备"震荡增幅"芯片时,爆破硬直时间延长至0.8秒,为走位争取关键窗口。

高阶玩家运用穿甲弹时,推荐配合"弹道校准"模组。该模组可将散射角收束至15°,使90%的弹药集中在BOSS弱点区域。测试表明,在开启暴走状态下,校准后的穿甲弹对S级BOSS的秒伤提升达220%,但需要严格保持与目标的75像素最佳距离。

战场适应性决策模型

根据敌我态势建立决策矩阵:当敌方阵列纵深超过屏幕高度60%、BOSS体积≥中型标准时,优先选用穿甲弹;遭遇自爆机群、追踪导弹等需要快速清场的情形,则切换爆破弹。值得注意的是,在无尽模式75波次后,建议采用双武器轮换策略,利用穿甲弹处理精英单位,爆破弹清理杂兵,实现输出效率最大化。

穿甲弹与爆破弹的战术选择本质上是火力密度与范围控制的权衡。前者适合追求极限输出的精确打击体系,后者则侧重战场节奏掌控。玩家需根据关卡特性、操作习惯及装备强化阶段动态调整,当两种武器的战术价值曲线出现交汇时(通常发生在战力60-75万区间),建议通过模拟战实测确定最终配置方案。