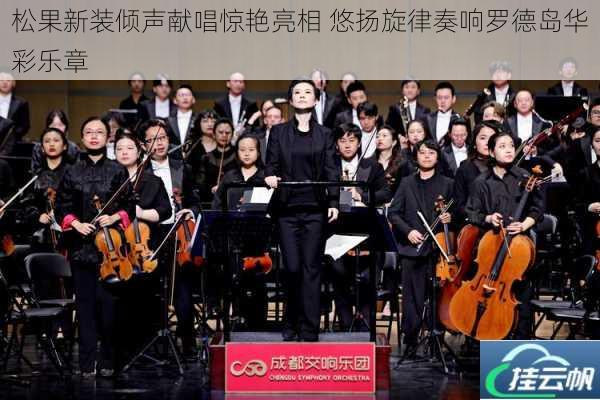

松果新装倾声献唱惊艳亮相 悠扬旋律奏响罗德岛华彩乐章

在全球艺术版图上,罗德岛州因历史悠久的建筑遗产与先锋艺术氛围并存而闻名。近日,一场以“东方美学与现代音乐对话”为主题的音乐会松果新装在此地掀起声浪,中国新锐音乐团体“松果新装”以跨界融合的创作理念,将传统民乐与电子音乐、戏剧表演及多媒体视觉艺术相结合,为观众呈现了一场突破文化边界、兼具实验性与感染力的视听盛宴。这场演出不仅是东西方艺术语言的碰撞,更成为当代音乐创新路径的一次重要探索。

跨界融合的艺术实践:传统民乐的现代性重构

“松果新装”的核心创作团队由毕业于中央音乐学院、伯克利音乐学院的青年音乐家组成,其艺术理念始终聚焦于中国传统音乐元素的当代转化。此次罗德岛音乐会中,乐团以古琴、琵琶、竹笛等乐器为基底,融入合成器音效与电子节拍,构建出“山水电子”的独特声景。例如开场曲云壑松声,古琴演奏家通过实时效果器对泛音进行延迟处理,使千年古琴的苍劲音色与太空感音效交织,形成“东方写意美学与科幻叙事”的奇妙共振。

这种创新并非对传统的简单解构,而是基于对民乐精髓的深度理解。乐团艺术总监在采访中表示:“我们试图用现代技术放大传统乐器的表现力,例如通过传感器捕捉琵琶轮指时的动态数据,将其转化为视觉投影的粒子运动,让观众直观感受‘大珠小珠落玉盘’的意境。”这种技术赋能让古典诗词中的抽象意象获得多维度的艺术表达。

声光交织的沉浸式体验:剧场空间的叙事革命

音乐会突破传统舞台的镜框式结构,采用360度环形投影与可移动声场系统,将罗德岛具有百年历史的圣灵大教堂改造为沉浸式艺术空间。当竹笛演奏家吹奏鹧鸪飞时,穹顶投影随气息强弱实时变幻,呈现水墨晕染般的鹧鸪羽翼;而当电子音乐段落推进至高潮,建筑本身的哥特式肋拱结构与激光光束交相辉映,形成东西方建筑美学的超现实对话。

值得关注的是,演出中引入的“环境戏剧”元素进一步模糊了观演界限。舞者身着以宋代山水画为灵感设计的智能织物,其衣袖摆动触发红外传感器,实时生成对应音阶。这种“身体即乐器”的创作理念,既呼应了中国传统艺术“天人合一”的哲学观,又赋予当代交互艺术新的诠释维度。

文化对话中的东方美学:从符号解码到情感共鸣

在跨文化传播语境下,“松果新装”的创作展现出对“文化转译”难题的创造性回应。乐团并未停留于龙凤纹样、青花瓷色等视觉符号的挪用,而是着力挖掘中国传统艺术中的“隐性基因”。例如松间问答一曲,将广陵散的叙事结构与后摇滚的递进式编曲相结合,通过节奏密度的变化再现魏晋名士的精神突围;多媒体视觉则提取宋代米友仁云山图的笔触算法,使水墨云雾随音乐情绪流动变幻。

这种深层次的美学转译引发当地艺术评论界的积极反响。普罗维登斯日报指出:“演出成功跳出了‘东方主义’的刻板想象,通过抽象的音乐语言建立起无需翻译的情感通道。”不少观众表示,即便不了解具体文化背景,仍能从音色碰撞中感受到“山水精神的当代回响”。

新音乐形态的产业启示:技术赋能下的创作生态

“松果新装”项目的成功,为全球音乐产业创新提供了有价值的参照。其创作模式深度融合了人工智能生成、实时交互系统与现场表演,例如使用机器学习模型分析数百首古琴曲的指法规律,生成具有传统韵味的即兴段落;又如通过区块链技术实现演出中观众投票决定乐曲发展走向的“共创体验”。这些实践不仅拓展了音乐创作的边界,更预示着艺术科技(ArtTech)融合发展的新趋势。

音乐产业研究专家指出,此类跨学科项目正在重塑文化消费场景:“当Z世代观众渴望更具参与感和科技感的艺术体验时,‘松果新装’证明传统文化可以通过技术创新找到与当代受众的共鸣点,这对非遗活化、文旅融合等领域具有启示意义。”

在这场持续120分钟的演出中,“松果新装”用声音证明了艺术创新的另一种可能:传统文化不必拘泥于博物馆式的静态保存,而能在与当代语境的碰撞中迸发新的生命力。当终曲千峰翠色的余韵在教堂穹顶缓缓消散,掌声中既有对精湛技艺的赞叹,更饱含对文化共生愿景的期待。这场发生在罗德岛的艺术事件,或许正在为全球语境下的中国艺术叙事写下新的注脚。