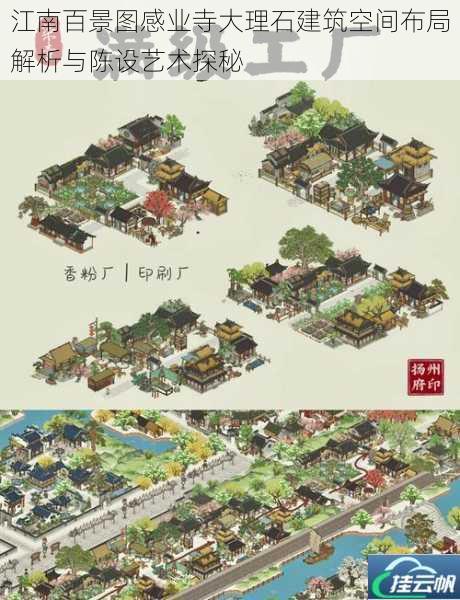

江南百景图感业寺大理石建筑空间布局解析与陈设艺术探秘

引言

江南地区的古建筑以其独特的空间美学和文化意蕴闻名于世,而感业寺作为江南百景图中的代表性宗教建筑,其大理石构造的建筑群更是将宗教精神与艺术表现融为一体。感业寺不仅承载着佛教文化的精髓,更以其精妙的空间布局与陈设艺术,展现了古代工匠对材料、空间与功能的深刻理解。将从建筑空间布局的逻辑性与宗教象征性、大理石材质的工艺表现,以及陈设艺术的叙事功能三个方面,解析这座千年古刹的建筑智慧。

空间布局:秩序与意境的交织

感业寺的空间布局遵循中国古代宗教建筑的经典范式,即以中轴线为核心、多重院落递进的序列结构。这种布局既符合佛教“渐次修行”的宗教理念,又暗合传统礼制建筑“天人合一”的哲学追求。

1. 轴线对称与空间序列

寺院主体沿南北轴线展开,依次为山门、天王殿、大雄宝殿与藏经阁,形成“三门三殿”的层级结构。山门作为入口,以低矮的尺度与朴素的雕饰暗示世俗与宗教空间的过渡;天王殿内四大天王的塑像则通过威严的姿态,强化了空间的仪式感;至大雄宝殿,空间豁然开阔,高达九米的释迦牟尼佛坐像成为视觉焦点,轴线序列在此达到高潮。这种层层递进的空间节奏,不仅引导信众的心理体验从“入世”转向“出世”,更通过建筑体量的对比,塑造出神圣领域的崇高感。

2. 庭院空间的虚实相生

感业寺的院落设计巧妙利用了大理石材的冷峻质感与自然景观的柔美形成对比。主殿之间的庭院以青石板铺地,配以松柏、莲池与太湖石,形成“以石为骨,以水为脉”的禅意空间。东侧禅房区则通过回廊与花窗的隔断,将庭院分割为多个小而精的景观单元,实现了“步移景异”的视觉效果。这种虚实结合的手法,既满足了僧侣修行所需的静谧环境,又通过自然元素的渗透,消解了石材建筑的厚重感。

3. 功能分区的宗教隐喻

寺院西侧的钟鼓楼与东侧的斋堂、僧寮形成“左钟右鼓”“前堂后寝”的布局,暗合佛教“晨钟暮鼓”的修行制度。藏经阁位于轴线末端,地势略高于主殿,象征佛法至高无上的地位。这种功能分区不仅符合实用性需求,更通过空间方位的象征意义,将佛教的宇宙观具象化为建筑语言。

大理石材的工艺表现与精神性表达

感业寺以大理石为主要建材,这一选择既源于江南地区石材资源的丰富性,更因其材质特性与宗教建筑的契合。大理石的坚固、纯净与永恒感,成为佛法“不灭”与“清净”理念的物质载体。

1. 结构工艺的技术突破

寺院主体采用抬梁式与穿斗式混合构架,立柱与横梁均以整块大理石雕凿而成。为解决石材自重较大的难题,工匠在梁柱交接处采用“榫卯内嵌铁箍”的工艺,既增强结构稳定性,又避免金属外露破坏整体美感。屋脊上的螭吻、垂兽等构件,则以浮雕与透雕结合的方式呈现,使厚重的石材呈现出轻盈的动感。

2. 雕刻艺术的符号化叙事

大殿须弥座基部的浮雕最具代表性:下层雕刻海浪、莲花,象征“娑婆世界”;中层以飞天、迦陵频伽图案表现“净土接引”;上层则用卷草纹与宝相花传递“轮回无尽”的哲理。这些图案并非单纯的装饰,而是通过符号的叠加与组合,构建起一套视觉化的佛法阐释体系。

3. 材质肌理与光影互动

江南多雨的气候使大理石材表面形成天然的水蚀纹理,与人工打磨的光滑柱体形成质感对比。晴日时,阳光透过格栅窗投射在石壁上,光影随时辰变化在凹凸的雕刻表面流动,恰如华严经中“一即一切,一切即一”的时空观照。这种材质与自然光的互动,赋予静态建筑以动态的灵性。

陈设艺术的叙事功能与审美意趣

感业寺的陈设并非孤立存在,而是与建筑空间共同构成完整的宗教叙事场域。从佛像造型到法器陈列,均体现了“以艺载道”的创作思想。

1. 佛像雕塑的写实与象征

主殿释迦牟尼像采用“曹衣出水”式衣纹处理,流畅的线条既展现大理石的细腻质地,又通过衣褶的垂坠感暗示佛像的庄严凝重。佛像双目微垂的“俯视众生”姿态,与信众仰视的视角形成情感呼应,强化了宗教空间的教化功能。

2. 宗教法器的空间叙事

殿内铜磬、木鱼等法器的陈列位置经过精心设计:铜磬悬于佛像左侧,其声清越,对应“东方净琉璃世界”;木鱼置于经案右方,击打节奏模拟流水之声,暗喻“佛法如海”。法器与建筑声学相结合,使日常课诵成为一场沉浸式的空间体验。

3. 壁画与彩绘的时空穿越

回廊壁画以矿物颜料绘制,内容涵盖佛陀本生故事与江南市井生活。其中降魔成道图采用“异时同图”手法,将魔王波旬的三次诱惑并置于同一画面,这种打破时空界限的表现方式,与寺院回廊的环形空间结构形成形式与内容的双重契合。

结语

感业寺的建筑艺术,是物质与精神、技术与哲学的高度统一。其空间布局通过轴线与庭院的交织,构建起宗教仪轨的物理载体;大理石材的运用将材料的物质性转化为精神象征;而陈设艺术则成为连接信众与佛法的媒介。这座建筑不仅是江南地区佛教文化的物质遗存,更是一部以石头写就的立体经典,为当代人理解传统建筑的空间逻辑与艺术精神提供了珍贵范本。在文化遗产保护日益受到重视的今天,感业寺的修复与研究,或可为传统建筑活态传承提供新的启示。