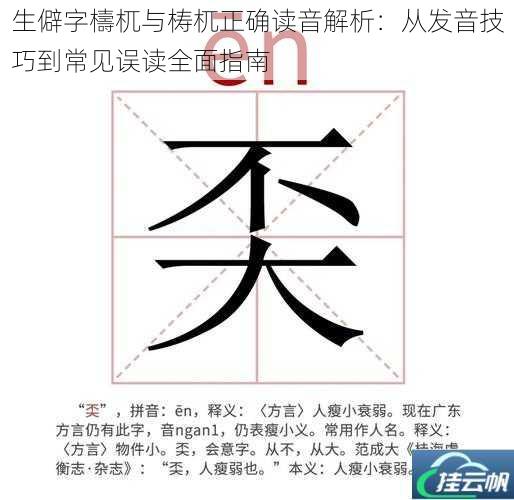

生僻字檮杌与梼杌正确读音解析:从发音技巧到常见误读全面指南

在浩如烟海的汉字体系中,"檮杌"与"梼杌"这对异形词犹如蒙尘的明珠,常因字形生僻而令人望之生畏。将从音韵学角度切入,结合古籍文献考据,系统解析这两个词语的正确读音,揭示其背后的语言学密码,并为汉字学习者提供切实可行的发音指导。

音韵解构:从声韵调三要素破译

檮杌"的标准读音为táo wù,其音韵结构具有典型的中古音遗存特征。"檮"字属定母豪韵,中古音值*dɑu,在普通话中演变为阳平调,发音时舌尖抵下齿背,气流经舌面与硬腭间摩擦而出,韵腹ɑ需保持饱满。"杌"为疑母物韵,中古音值*ŋuət,现代读作去声wù,发音时双唇收圆前突,舌根隆起接近软腭,形成窄缝摩擦。

梼杌"作为异体字,其读音存在历时性演变。唐代广韵载"梼"属透母豪韵,音*thɑu,与"檮"同韵异声,但在现代汉语中已统读为táo。这种音变现象源于浊音清化规律,定母与透母在北方官话中完成合流。值得注意的是,某些方言区仍保留古读差异,如吴语太湖片将"梼"读作thɔ²³,与普通话形成对照。

声调体系方面,"檮杌"遵循"平仄相间"的韵律规则。阳平调的"檮"与去声的"杌"构成"扬—抑"的声调组合,这种调式在诗词对仗中具有特殊的音乐美感。明代音韵学家陈第在毛诗古音考中特别指出,此类双声叠韵词在诵读时需注意声调的抑扬顿挫。

误读溯源:形声偏旁的认知陷阱

字形干扰是导致误读的主因。"檮"字"木"旁易诱使读者产生"桃(táo)"或"啕(táo)"的联想,实则其声符"寿"在中古属禅母,与定母存在发音差异。清代学者段玉裁在说文解字注中强调:"凡从寿得声者,多转入定母",这恰是"檮"读táo的语音学依据。

杌"字的误读多源于"兀"旁的心理暗示。据中原音韵记载,"兀"在元代读作uʔ,与"杌"的物韵来源相合。但现代普通话中"兀"简化为wù,与"杌"形成同音关系,这种形音对应强化了正确读音的记忆。需特别注意"杌"与"机(jī)"的形近差异,避免将"梼杌"误作"梼机"。

方言渗透加剧了读音混乱。闽南语将"杌"读作gut,粤语作ngat6,这些古音遗存与现代标准音形成反差。民国时期赵元任在现代吴语的研究中记载,苏州话将"檮杌"读作dau²³-ueʔ⁴,反映出方言语音演变的多样性。但规范语境中仍应以普通话读音为准。

文化解码:神话意象与语音记忆

檮杌作为上古四凶之一,其语音符号承载着文化记忆。神异经载其"状如虎而犬毛,长二尺",这种狞厉形象与táo wù的浑厚读音形成通感。清代训诂学家王念孙指出:"凶兽之名多取诘屈之音",táo wù的发音态势恰能传达这种原始威慑力。

文学语境中的语音审美值得关注。苏轼檮杌赞"彼昏不知,檮杌是崇"的诗句,táo wù的仄起平收韵律与诗意浑然天成。这种语音与文意的契合,在文心雕龙·声律中被概括为"异音相从谓之和,同声相应谓之韵"。

构建记忆锚点可提升学习效率。将"檮"联想为"桃木镇邪"的意象,结合"杌"的"兀立不安"形态,形成"桃木镇凶兽"的认知图式。这种具象化记忆法符合认知语言学中的"形义联想"原理,能有效强化读音与字形的神经联结。

通过对"檮杌"与"梼杌"的深度解析,我们不仅掌握了精准的发音技巧,更触摸到汉字音形义交织的文化脉络。在信息碎片化时代,这种严谨的文字考据精神,恰是传承中华文明基因的重要路径。当生僻字不再成为阅读障碍,方显汉字体系生生不息的文化魅力。