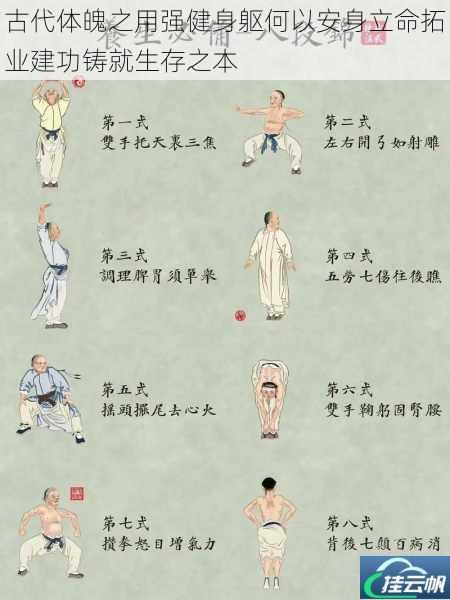

古代体魄之用强健身躯何以安身立命拓业建功铸就生存之本

在雅典帕特农神庙的廊柱上,雕刻着奥林匹克运动员的健美身躯;殷墟甲骨文中,"射"字以弓箭贯穿人体的象形跃然眼前;斯巴达军事训练场的遗址里,少年们负重奔跑的足迹依稀可辨。人类文明史中,身体的强健始终与生存智慧紧密交织,在农耕文明的晨曦里,在城邦文明的崛起中,在帝国文明的扩张时,淬炼体魄始终是人类对抗自然、构建秩序、实现超越的根本路径。

生存本能的具象化表达

新石器时代的石斧重达三公斤,挥舞这样的工具开垦土地需要持续的力量输出。商周时期的青铜戈长度超过两米,持戈作战不仅考验臂力,更需腰马合一的协调能力。古代工匠在锻造兵器时,会刻意增加重量以强化士兵体能,考工记记载的"六钧之弓"拉力达180斤,这种超越实用需求的武器设计,实为古代军事训练的隐形器械。

游牧文明的骑射技艺将人体潜能开发到极致。匈奴战士能在马背上连续奔驰三日,蒙古箭手可拉折百斤硬弓,这些能力源自草原生存的严酷筛选。成吉思汗西征时,蒙古骑兵日行百里的机动能力,本质是游牧民族数千年体能进化的集中爆发。正如希罗多德在历史中记载的波斯信使训练,每日奔跑相当于现代马拉松的距离,这种体能储备实为古代信息传递系统的生物基础。

精神意志的物质载体

斯巴达教育体系将七岁男童置于荒野求生,这种看似残酷的训练方式蕴含着深刻的生命哲学。少年们在猎杀野狼的过程中培养果敢,在寒夜露宿时锤炼意志,身体承受的苦痛转化为精神韧性。雅典体育馆(Gymnasium)的词源"gymnos"意为裸体,青年们在露天场所训练时,阳光暴晒下的汗水与肌肉线条,构成城邦公民的精神图腾。

中国武举制度自唐代确立,至宋代形成完备的"弓马石"测试体系。举石锁的重量分级对应武阶晋升,这种将力量等级化的制度设计,使身体能力成为可见的社会坐标。明代戚继光在纪效新书中记载,义乌矿工因长期采矿练就的强健体魄,成为抗倭精锐"戚家军"的兵源基础,印证了劳动改造体魄、体魄创造历史的辩证法则。

社会功能的生物性进化

古罗马军团的行军标准要求士兵背负40公斤装备日行30公里,这种体能标准催生了军事工程学的突破。军团每驻扎必先修筑防御工事,士兵们用随身携带的铲具挖掘壕沟,强健体魄转化为移动堡垒的构建能力。拜占庭帝国将海军划桨手的选拔标准定为能连续划桨六小时,这种生物机械的持久运作,使帝国舰队掌控地中海三百年。

日本江户时代的"飞脚"信使能在五日内从京都跑至江户(约500公里),这种职业跑者群体的出现,标志着体能训练的专业化转型。明清晋商驼队穿越茶马古道时,脚夫们负重两百斤翻越雪山的耐力,支撑起横跨欧亚的贸易网络。这些案例揭示,社会分工的细化始终伴随着人体功能的定向强化。

在基因编辑技术突飞猛进的今天,重审古代体魄训练智慧别具深意。希腊奥林匹亚遗址中的运动场跑道长192米,恰是运动员屏息冲刺的极限距离;少林武僧的站桩训练暗合现代运动科学的等长收缩原理。当可穿戴设备记录运动数据时,我们不应忘记,人类对身体的认知始于数千年前烈日下的汗水与寒风中的喘息。这种跨越时空的体魄对话,终将指引我们在智能时代重新定义生命的强度与韧性。